『ハイキュー!!』には、たくさんの名言や成長のヒントが詰まっています。

中でも、鵜飼コーチ(うかいこーち)は、チームを支える縁の下の力持ちとして、時に厳しく、時に優しく、選手たちを導く存在です。

この記事では、鵜飼コーチの言葉や考え方に注目し、キャプテン育成やチーム作りに役立つ「金言(きんげん)」をわかりやすく解説します。

バレー部の指導者はもちろん、部活動やグループをまとめる立場の人にとっても、学びの多い内容です。

この記事を読むとわかること

- アニメ『ハイキュー!!』に登場する鵜飼コーチの指導スタイルが理解できる

- キャプテンやリーダーを育てるヒントや声かけの工夫が学べる

- 現代の組織マネジメントにも応用できる指導法がわかる

- 子どもから大人まで響く、鵜飼コーチの名言や魅力を深掘りできる

- 教育・部活動・会社など、日常生活にも役立つ“導き方”の考え方が身につく

鵜飼コーチの名言から学ぶ|導く人の「言葉」の重みとは

アニメ『ハイキュー!!』に登場する鵜飼コーチは、選手たちを支える縁の下の力持ちのような存在です。

彼はコートに立つことはなくても、烏野高校バレー部の土台を支える「大人の指導者」として、多くの名言を残しています。

この記事では、そんな鵜飼コーチの「言葉の力」に焦点を当て、チームを導く立場の人が心に留めておくべきポイントをわかりやすく解説します。

「言葉より背中で示せ」から伝わる指導の本質

鵜飼コーチの代表的な名言のひとつが、「あいつらが本気になれる環境を作る、それが俺の仕事だ」。

このセリフは、言葉で命令するよりも、環境や姿勢で導くという信念を表しています。

実際、彼は選手に怒鳴りつけたり、感情的に叱ったりすることはほとんどありません。

その代わりに、背中で「やって見せる」スタンスを貫いており、それが選手たちの信頼につながっています。

教育や育成の場でも同じように、「言葉の重さ」は行動によって裏打ちされるべきものだという気づきを与えてくれます。

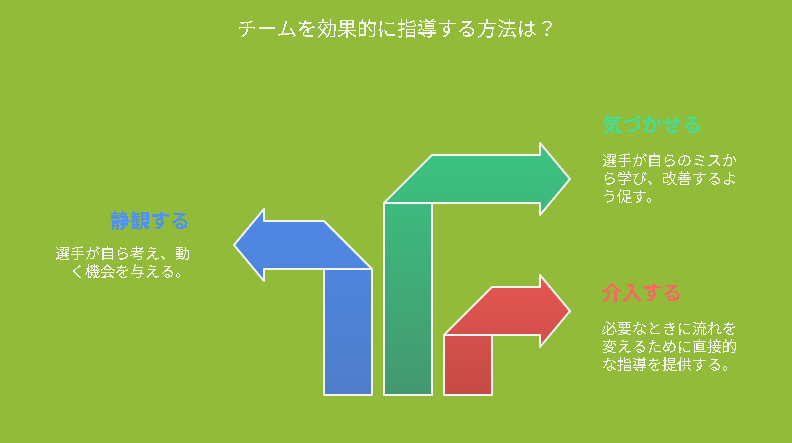

鼓舞と静観を使い分けるバランス感覚

鵜飼コーチは常に前面に出る指導者ではありません。

むしろ、選手が自ら考え、動く機会を奪わないように意識しているように見えます。

たとえばタイムアウト中、必要なときは一言で流れを変え、あえて何も言わない場面もある。

これは、指導者に必要な「静観する力」と「介入する力」のバランスを示しています。

現代のリーダーシップにも通じる考え方で、心理的安全性を高める土台にもなっています。

怒るのではなく“気づかせる”スタイルとは?

鵜飼コーチは決して感情的に怒鳴るタイプではありません。

代わりに、選手たちが自らのミスに気づき、次に活かすよう促す言葉を選びます。

たとえばミスをした選手に対しても、「あれは悪くない。けど、次はどうする?」という問いかけで返す場面が印象的です。

こうした“気づかせる指導”は、選手の自主性と判断力を育てる効果があります。

アニメで描かれているような一言一言が、実際の現場でも使える「教育のヒント」として多くの人の心に響いています。

実際の反応や評価|SNS・現実の声から

X(旧Twitter)では、鵜飼コーチの言葉に勇気づけられたという声が多数投稿されています。

「鵜飼コーチの『本気になれる環境』って、めちゃくちゃ深い。私も部活の顧問としてこうありたい」

「部下を育てる上司こそ、鵜飼コーチスタイルを見習うべき」

こうした評価からも、彼の言葉には現代社会にも通じる指導のヒントがあることがわかります。

まとめ:言葉は「響かせ方」がすべて

鵜飼コーチの名言の数々は、どれもただの名セリフではありません。

選手の心に届く理由は、「信頼」と「観察」に裏打ちされているからです。

導く人の言葉は、発するだけではなく、どう伝わるかが重要。

だからこそ、鵜飼コーチの言葉は、今の時代を生きるすべてのリーダーにとっての学びになるのです。

キャプテン育成に効く!鵜飼コーチの教えと考え方

キャプテンって、大変ですよね。

チームの先頭に立って、時には引っぱり、時には後ろから支える。

そんな役割をどうやって育てるのか…アニメ『ハイキュー!!』に登場する鵜飼コーチの姿から、たくさん学べることがあります。

この記事では、部活やクラブチームで「キャプテン育成」を任された人や、リーダーシップを学びたい人に向けて、鵜飼コーチの言葉や考え方をやさしく解説していきます。

キャプテンは「命令する人」じゃない

『ハイキュー!!』で描かれるキャプテンたちは、ただチームをまとめるだけじゃありません。

試合中に声をかけたり、誰かの失敗をフォローしたり、自分がミスしたときも前を向いたり。

そんな行動こそが、みんなを動かす本当のリーダーシップです。

鵜飼コーチは、キャプテンを「命令する人」じゃなくて、「信頼される人」に育てようとしています。

たとえば、キャプテンがミスをしても叱るのではなく、「お前がまず動けば、みんなついてくる」と前向きに声をかける場面が印象的です。

これは、リーダーとしての「姿勢」がチームに伝わることを意識しているからこそできる指導です。

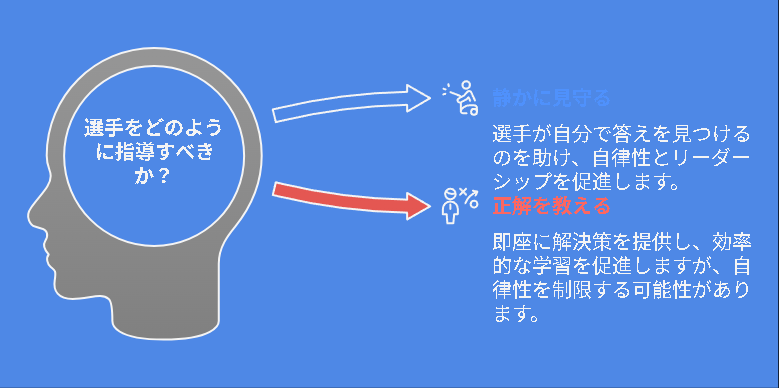

怒らない、でも甘やかさない。「信じて待つ」指導法

鵜飼コーチのスタイルは、とにかく絶妙です。

ガミガミ怒らないし、かといって何でもOKなわけでもない。

選手が自分で考えて答えにたどり着くのを、静かに見守るスタイルなんです。

たとえばキャプテンが判断に迷っているときも、すぐに正解を教えるのではなく、「どうしたい?」と問い返します。

これがまた、じわじわ効いてくる。

最初はモヤモヤしていた選手も、少しずつ自分の言葉でチームをまとめられるようになるんです。

この方法は、子育てや教育の現場でもよく使われている、「対話で育てる」リーダー育成法とも通じています。

責任より「頼られる力」を育てる

キャプテンって、「責任が重い」ってイメージ、ありますよね。

でも、鵜飼コーチはその重さだけに注目しません。

「お前がそこにいるだけで、チームが落ち着く」

そんな一言でキャプテンを支えるんです。

責任感を強く持つことも大切ですが、周りから頼られる力を伸ばすことも、キャプテン育成には欠かせません。

頼りになる人って、安心感がありますよね。

だからこそ、鵜飼コーチはチームの中での「信頼」を何よりも大切にしているんです。

キャプテン育成のヒント|現実の部活・教育にも活用可能!

『ハイキュー!!』はフィクションですが、鵜飼コーチの考え方は、現実の部活動や教育の現場にも応用できます。

たとえば:

- キャプテンを「まとめ役」にしないで「仲間の一員」として扱う

- 失敗を責めず、気づきを促す対話を心がける

- 見守る姿勢を保ちつつ、必要なときだけ短く声をかける

こうした工夫は、どんなチームにも通用するヒントになります。

「お前がやれ」じゃなくて、「一緒にやろうぜ」の空気を作ることが、チーム力アップの近道なんですね。

まとめ:リーダーを“育てる”ってこういうこと

鵜飼コーチのキャプテン育成術は、叱るでも、ほめるでもなく、“支える”ことに重点を置いています。

プレッシャーではなく、信頼。

指示ではなく、問いかけ。

そうした積み重ねが、やがて「本物のキャプテン」を育てるのです。

『ハイキュー!!』を観て、「リーダーってかっこいいな」「自分もなってみたいな」と思ったなら、鵜飼コーチの言葉にヒントがきっとあります。

現代にも通じる!組織マネジメントとしての鵜飼スタイル

『ハイキュー!!』に登場する鵜飼コーチの指導スタイルって、ただの「バレー部の監督」じゃないんです。

実は、会社や教育現場など、あらゆる組織でも活かせるマネジメント手法として注目されています。

この記事では、鵜飼スタイルを「組織づくり」「人材育成」の視点から見ていきます。

え?部活とビジネスって関係あるの?…ありますとも!

部活=小さな社会。信頼と責任が回る仕組み

バレー部も、会社も、結局は「人の集まり」です。

鵜飼コーチは、その集団をどうまとめるかではなく、「どう活かすか」を考えています。

部員それぞれの得意・不得意をしっかり見て、最適な場所に配置しているんです。

まるで会社の「適材適所」みたいですよね。

しかもそのやり方が、ガミガミ命令じゃない。

「自分で気づかせて、動いてもらう」スタイルだから、部員たちの成長スピードも速い。

このスタイルは今でいう心理的安全性を重視した、現代型のリーダー像とも一致します。

指示じゃなく“問いかけ”。自走するチームをつくる

鵜飼コーチは、「こうやれ!」と決めつけるタイプではありません。

「お前はどう思う?」「どうしたらうまくいくと思う?」と問いかけを大切にしています。

これは、部下のやる気を引き出すリーダーに必要なスキル、「コーチング型マネジメント」に通じる考え方です。

このスタイルによって、選手は「言われたからやる」ではなく、「自分で考えて動く」ようになります。

まさに自走する組織づくりの第一歩ですね。

弱みを責めない、強みを引き出す声かけ

会社でも学校でも、「なんでできないんだ!」って言われると、やる気がなくなりますよね。

でも鵜飼コーチは、そんなこと言いません。

「今のは惜しかったな、次はこうしてみよう」

「お前の強みはここだ、そこを伸ばそう」

このように、失敗よりも可能性に目を向ける言葉を選んでいます。

これは、部下や生徒のモチベーションを高めるマネジメントとして、実際のビジネス書にも登場する考え方なんです。

“叱らないリーダー”が結果を出す理由

ちょっと前までは、「叱って育てる」が主流でした。

でも今の時代、それじゃチームはついてきません。

鵜飼コーチのように、「見て、気づいて、支える」リーダーのほうが、選手も社員も安心して力を発揮できるようになります。

しかも、こういうリーダーは「ちゃんと見てくれてる」と信頼されるので、いざというときチーム全体がまとまります。

部活でも会社でも、大事なのは“言うことを聞かせる”ことじゃなくて、“一緒に頑張る”ことなんですね。

企業も注目!ハイキュー式チーム作りの波

実は最近、企業研修や学校の教育現場でも『ハイキュー!!』が教材として使われることがあります。

理由は明確で、「チームづくりの教科書」として見ても通用するから。

特に鵜飼コーチのような「裏方型リーダー」は、今の時代にフィットした新しいマネジメントモデルとして注目されているんです。

まとめ:部活の指導者は、未来のリーダー育成者

『ハイキュー!!』を見て「青春っていいな」と感じる人も多いですが、鵜飼コーチのような存在がいるからこそ、その青春が輝くんですよね。

部活指導者や先生、上司や親といった「導く立場の人」は、言葉の選び方や距離感の取り方ひとつで、相手の成長を左右します。

指導者は、支配者じゃない。信じて待てる人こそが、本物のリーダー。

鵜飼コーチは、そんなメッセージを私たちに静かに、でも力強く伝えてくれているのです。

『ハイキュー!!』だからこそ響く、鵜飼コーチの魅力とは

『ハイキュー!!』の魅力って、熱い試合や成長ストーリーだけじゃないんです。

実は、鵜飼コーチのような「裏方の指導者」がいるからこそ、物語全体が深く、リアルに感じられるんですよね。

最終章では、そんな鵜飼コーチという人物の“魅力”に迫っていきます。

彼がなぜ多くの視聴者や読者の心に残るのか、その理由を探ってみましょう。

「あえて出しゃばらない」存在感

鵜飼コーチは、いつもチームの後ろで静かに見守るタイプです。

熱血でガンガン引っぱるわけじゃないし、口数も少なめ。

でもその分、一言の重みが違います。

選手が悩んでいるとき、プレッシャーに負けそうなとき、ふと差し出される言葉が、まるで救いの手のよう。

そんな「静かなカリスマ性」こそが、鵜飼コーチの最大の魅力だといえるでしょう。

信頼を築く“見えない努力”

ハイキューの中で、選手とコーチの信頼関係はとても大切なテーマです。

鵜飼コーチは、選手に無理に近づいたり、信頼されようと無中になったりはしません。

でも、日々の小さな会話や観察、さりげない気配りで、自然と絆を作っていきます。

「信頼って、作ろうとすると壊れるけど、見守ってると勝手に育つもの」

そんなふうに思わせてくれるのが、鵜飼コーチなんです。

実は…コーチ自身も成長している

『ハイキュー!!』の面白いところは、選手だけじゃなく指導者も変化していくこと。

最初のころ、鵜飼コーチは「全国とか、うちは関係ない」と諦めモードでした。

でも、日向や影山たちの姿を見て、少しずつ心を動かされていきます。

「この子たちなら、俺が昔できなかったことを超えてくれるかも」

そう信じるようになったとき、鵜飼コーチ自身もまた、一歩前へ進んだんです。

指導者だって、変われるんですね。

大人だからこそ響く言葉がある

子どもたちの成長に寄り添う大人の存在って、ときにすごく重要です。

鵜飼コーチの言葉は、経験に裏打ちされていて、だからこそ説得力がある。

「やるだけやってみろ」

「逃げてもいい。でも戻ってくる場所は守る」

そういったセリフが、大人にも深く残る理由は、自分自身も何かに迷ったり、諦めたりした経験があるから。

だからこそ、鵜飼コーチは“大人にこそぴったりなキャラクター”でもあるのです。

ネットでも人気!“理想のコーチ像”としての評価

X(旧Twitter)やブログでも、「あんな先生に出会いたかった」「部活の顧問が鵜飼コーチだったらな…」といった投稿がたくさん。

子どもたちにとっては安心できる存在、大人にとっては理想のリーダー。

どの年齢層にも響くその姿は、まさに“ハイキューならでは”の人物像です。

まとめ:派手じゃなくても、深く残る人

鵜飼コーチの魅力は、静かに、じわじわと伝わるものです。

派手な技を決めたり、大声で叫んだりはしないけれど、選手たちが一番困ったときにそばにいる。

そして、言葉ではなく「信じてるぞ」のまなざしで、すべてを伝える。

『ハイキュー!!』という作品がこんなにも深く、多くの人の心に残るのは、こうした“影の支え役”がしっかり描かれているから。

鵜飼コーチのような存在が、人生のどこかでそばにいてくれたら、私たちももう少し前を向ける気がします。

この記事のまとめ

- 『ハイキュー!!』の鵜飼コーチは、派手さよりも“信頼と支え”でチームを導く存在

- キャプテンやリーダー育成に必要な「見守る」「問いかける」指導法が学べる

- 部活動だけでなく、教育現場や企業の組織マネジメントにも活かせる考え方が詰まっている

- 心理的安全性やコーチング型リーダーシップなど、現代のチーム運営と一致する点が多い

- 子どもにも大人にも響く「静かな名言」と、その裏にある深い人間力が魅力

コメント