『ハイキュー!!』の世界が好きすぎて、ついイラストや小説、パロディなどの二次創作に挑戦したくなる──そんなファンは少なくありません。

でも、「著作権って大丈夫?」「どこまでならOK?」と気になって手が止まってしまうことも。

この記事では、ハイキューの二次創作を安心して楽しむためのマナーやルールをわかりやすく解説します。描く人も読む人も、一緒に作品を大切にしていきましょう。

この記事を読むとわかる

- 『ハイキュー!!』の二次創作で気をつけたいマナーとルール

- SNS・pixiv・BOOTHなど公開や収益化の注意点と配慮

- 創作も感想も“好き”を伝えるための優しい工夫と心がけ

ハイキュー二次創作の基本ルール|公式スタンスを確認しよう

『ハイキュー!!』が好きすぎて、「描きたい!」「語りたい!」「妄想が止まらない!」という気持ちになるのは、ファンとして自然なこと。

けれど、二次創作って著作権とかルールとか、ちょっと難しそう…?そんなモヤモヤを感じているあなたへ。

まずは、ハイキュー!!の二次創作における“基本のルール”を、安心して活動するために知っておきましょう。

そもそも“二次創作”ってどこまでがOKなの?

二次創作とは、原作をもとに作るオリジナルの作品のこと。

イラスト、小説、漫画、コスプレ、動画など、表現のかたちは人それぞれですが、

「原作に登場するキャラや世界観を使って、自分の想像をふくらませて創作すること」を指します。

ただし、それは“原作あってこその創作”。公式の許可があるわけではないという点が前提になります。

ハイキュー!!の出版社・集英社のスタンス

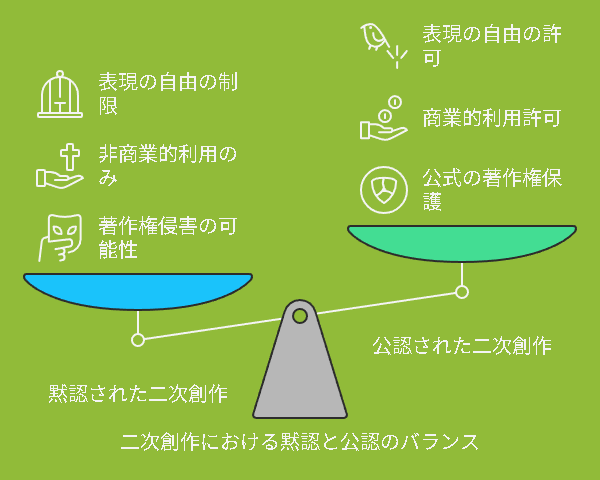

2024年時点で、集英社はファンによる非営利かつ良識的な二次創作に関しては“黙認”の姿勢をとっているとされています。

つまり、「厳しく取り締まることはないけれど、あくまで“公式の許可がある”わけではない」立場。

商業利用、営利目的、公序良俗に反する内容などはNGの対象となりやすく、

ファン活動としての“節度ある範囲”で楽しむことが求められています。

公式声明として二次創作を全面的に認める記載はなく、現時点では「個人が節度を守って楽しむ範囲」での活動が実質的なガイドラインとなっています。

“黙認”と“公認”はまったく違う

ここで大事なのは、「黙認=認めてくれている」ではないという点です。

あくまで「今は特別に取り締まり対象ではない」という状態。

たとえば、公式のイラストやセリフをトレースしたり、原作そのままの構図を使用して“自作”として公開するのは、著作権侵害にあたる可能性があります。

これは「バレなきゃいい」ではなく、“作品や作者を大切にする気持ち”として、守りたいマナーです。

イベント参加や同人活動にも配慮が必要

コミックマーケットやオンリーイベントでは、ジャンルごとに明確なガイドラインがあることも。

・イベント側の規約に従う

・18禁表現の管理やゾーニングを守る

・無断転載・二次配布をしない

など、“同人ルール”も二次創作の一部として押さえておきたいところです。

ファンとして「好き」を表現するために

「描きたい」「伝えたい」「誰かと分かち合いたい」──その気持ちはとても尊いもの。

だからこそ、原作を守りながら創作することが、いちばんの“愛のカタチ”になります。

「ハイキュー!!が好き」という想いを、創作という形で大切に育てていくために。

まずは、“描く前に知ること”から始めてみませんか?

きっとそれは、あなたの創作をもっと自由に、もっと誇らしくしてくれるはずです。

描く・書く前に気をつけたいこと|NG行為とOKな範囲

「よーし!描くぞ!」とペンを握る前に、ちょっとだけ立ち止まってみましょう。

二次創作を始めるときに“知っておきたい注意点”や、“安心して描くためのガイド”を、わかりやすく解説します。

ファンとして、作品へのリスペクトを忘れずに活動していけたら素敵ですよね。

ガイドラインがあるジャンルでは必ずチェックを

最近は作品によって、公式に“ファンアートガイドライン”を出していることもあります。

『ハイキュー!!』では現在、明文化されたガイドラインは見つかっていませんが、

他ジャンプ作品(例:『SPY×FAMILY』『呪術廻戦』など)では細かいルールが提示されている例もあります。

今後に備え、「ジャンプ公式や集英社の公式SNSを定期チェック」するのもおすすめです。

“推しが大好き”の気持ちを、安心して届けよう

何より大切なのは、「この作品が大好き!」というあなたの気持ち。

だからこそ、原作や作者へのリスペクトを込めて、

“描く前に一呼吸”という小さな気遣いが、みんなの創作空間をもっとあたたかくします。

描き手も、読み手も、そして原作を生み出してくれた人たちも。

全員が「この世界が好き」と思えるように、今日も“気持ちよく楽しく”創作を続けていきましょう。

公開の場と注意点|SNS・pixiv・同人イベントのマナー

せっかく描いた作品、たくさんの人に見てもらいたい。

その気持ちはとても自然で素敵なことですが、「公開する場所」によって気をつけたいポイントがあるのをご存じでしょうか?

ここでは、SNS、pixiv、同人イベントなど、創作を披露するさまざまな場面ごとに、気持ちよく楽しむためのマナーをご紹介します。

TwitterやInstagramでの投稿時の注意点

イラストやSSを投稿する場として多くの人が使っているのが、X(旧Twitter)やInstagram。

誰でも見られるオープンな場だからこそ、配慮がとても大切です。

・作品に検索避けのタグ(例:ハイキュー!!FA)をつける

・「これは二次創作です」とプロフィールやツイートに明記する

・センシティブな内容にはサムネイルにぼかしや注意文をつける

とくに未就学の子どもから大人まで見られるSNSでは、一目でわかる配慮が喜ばれます。

pixivでは“閲覧者の想定”がカギ

イラスト投稿サイトpixivでは、ジャンルごとに膨大な二次創作が公開されています。

ユーザーが「閲覧対象を選べる」設計になっているため、以下の工夫が推奨されます。

- タグに「腐向け」「夢向け」「R18」などを明記

- 閲覧者制限(年齢確認やブックマーク限定)を設定

- 原作の世界観を尊重する姿勢を見せる

たとえば、「この二人は親友として描いています」「この作品は非公式ファンアートです」と書くだけでも、見た人に安心感を与えることができます。

同人誌・即売会でのマナーとルール

イベント参加や同人誌の頒布となると、また少しマナーのステージが変わってきます。

・イベント主催が提示する「二次創作規約」に従う

・表紙にジャンル・対象年齢・カップリング表記を明記

・作品内容が過激な場合は頒布場所や販売方法を考慮

また、サークルカットやPOPに公式画像を使うのは厳禁なので、必ず自作のものを使用しましょう。

作品紹介時に“公式と誤解されない”工夫を

自作の二次創作であっても、見る人の中には「これって公式?」と混乱してしまう方もいます。

そのため、以下のような“誤認防止”が必要です。

- アカウント名やIDに「非公式」「fanart」などを含める

- サムネイルや紹介文に「ファンアート」「二次創作」の記載を加える

- ハッシュタグで分類(例:#HQ二次創作)

自分の作品が“思わぬ誤解”を招かないためにも、こうしたタグや表記はとても重要です。

無断転載やAIトレースへの対策も

現代のネット環境では、自分の作品が勝手に使われてしまう危険性もあります。

・ウォーターマークを入れる

・作品への転載・無断使用を禁止する一文を添える

・AI利用の明確な禁止を表示する(例:「AI使用不可」など)

はっきりした意思表示は、自分の作品と権利を守るうえでも重要です。

「好き」を発信するって、ちょっと勇気がいるけど

公開の場に作品を出すこと、それはちょっぴりドキドキする冒険かもしれません。

でも、その先に「わかる、私も好き!」って共感してくれる誰かがいる。

マナーを守り、思いやりをもって発信すれば、その一歩は誰かの心を温かくするきっかけになります。

あなたの“好き”が、今日もやさしく広がっていきますように。

収益化はできる?|BOOTH・skebなどの利用時の留意点

「せっかく描いたイラストや小説、少しだけでも誰かに届けたい」「BOOTHでグッズを出したい」「skebでリクエストを受けてみたい」

そんな創作活動の次のステップ、「収益化」について考える人も多いはずです。

ここでは、BOOTHやskebを使った二次創作の収益化について、注意点やマナーをご紹介します。

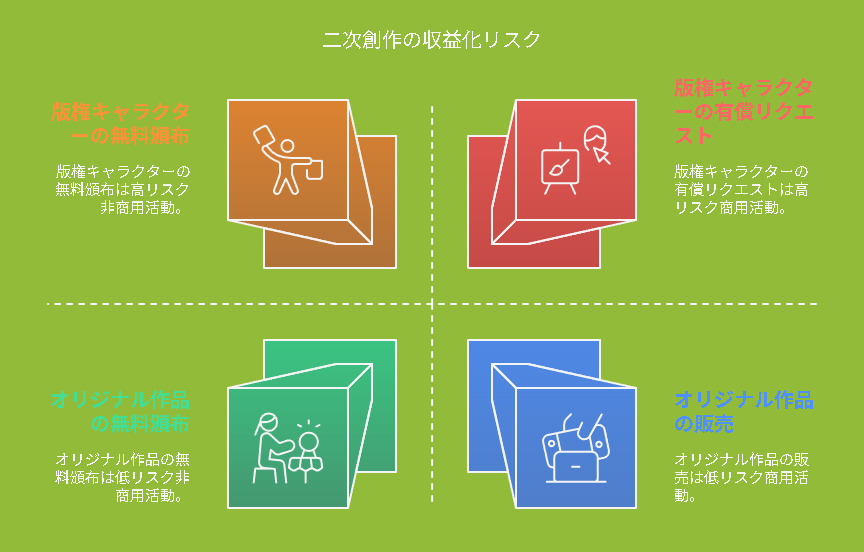

まず大前提:ハイキュー!!の収益化は原則NG

『ハイキュー!!』をはじめとする集英社作品は、非公式グッズ・二次創作の商用販売は原則禁止とされています。

これは、BOOTHやskebなどのサービスを使っても変わりません。

たとえ個人の趣味の延長だったとしても、原作キャラクターを用いたグッズ販売や有償依頼は著作権侵害のリスクがあるため、慎重に行動する必要があります。

BOOTHはあくまで“創作物のマーケット”

BOOTHはpixivと連携した創作物販売の総合マーケット。

個人が自由にショップを開設し、自作のイラスト集やグッズ、同人誌を頒布できる魅力的なプラットフォームです。

ただし、二次創作の取り扱いは“自己責任”が原則であり、作品によっては削除・警告の対象となることも。

『ハイキュー!!』のように公式に二次創作の収益化ガイドラインが提示されていない場合は、非営利の範囲で無料頒布・展示のみに留めるのが安全です。

skebは“依頼形式”の創作サイトだが…

skebは、ファンがクリエイターに直接創作リクエストを行い、有償で依頼できるサービスです。

一見すると「イラストを描いて収益化できる!」と思いがちですが、版権キャラクターに関する依頼はとてもグレーゾーン。

・公式が明確に許可していない限り、商用利用は不可

・著作権者からクレームが入る可能性もある

これらのリスクを理解した上で、オリジナル作品や一次創作で活動するのが推奨されています。

“お金が関わる”とルールはより厳しくなる

「描く・発表する」までは趣味の範囲として黙認されても、“売る”となると法律的な責任が大きくなるのが現実です。

とくに注意したいのが次のようなケース:

- キャラ名や作中のセリフを使ったTシャツ・雑貨販売

- キーホルダーやアクリルスタンドをBOOTHで販売

- 有償リクエストでハイキューキャラのイラストを描く

これらは著作権侵害や商標権侵害に問われる可能性があり、SNS上で問題視される例も実際に存在しています。

“寄付型”や“ギフト”による応援の形もある

最近では、直接的な収益化を避けた「ギフト応援型」のサービスも人気です。

・pixiv FANBOX

・OFUSE(感想と一緒にギフトが送れる)

これらは“作品に対する応援”というスタンスのため、営利目的ではなく感謝の気持ちとして利用される傾向にあります。

ただし、こちらもあくまで一次創作・オリジナルが推奨されており、版権キャラでの応援は慎重に行う必要があります。

“大好き”をお金に変えるには、丁寧さが必要

ハイキュー!!への愛が強ければ強いほど、「もっと広めたい」「カタチにしたい」という気持ちが生まれますよね。

でもその気持ちこそ、丁寧に、正しく、あたたかく扱っていくことがとても大切です。

原作へのリスペクトを忘れず、“描く幸せ”を誰にも迷惑をかけずに育てていく。

それが、創作を続けるための一番の近道かもしれません。

読み手として守りたいルール|引用・拡散・感想のマナー

大好きな作品に出会ったとき、その感動を誰かに伝えたくなる──それはとても自然で優しい気持ちです。

でも、「伝え方」や「拡散の仕方」を間違えてしまうと、描き手の心を知らぬ間に傷つけてしまうことも。

ここでは、読み手・視聴者として心がけたいマナーについて、SNSや同人誌の感想マナーを中心にご紹介します。

感想は“応援”と“配慮”のバランスが大切

創作作品への感想は、作者にとって最高のご褒美。

でも、その送り方にも少しだけ気を配ることで、気持ちよくやりとりできる関係が生まれます。

・直接リプライで「素敵でした」と伝える

・DMやマシュマロなど非公開でそっと送る

・感想タグ(例:#HQ感想など)があれば活用する

作品を楽しんだ「ありがとう」を伝えるのはとても素敵なこと。

ただし、相手の受け取り方やその日の気分にも左右されるものなので、一歩引いた配慮がありがたがられます。

引用リツイートは好みが分かれる

X(旧Twitter)でよくある「引用リツイートで感想を書く」行為。

これは拡散としては効果的ですが、創作者によっては不安や抵抗を感じる人も多いのが現実です。

・引用リツイートは通知が届く=目に入る

・批評やちょっとした表現が強すぎると落ち込む

・作品を見た他の人が誤解するリスクがある

そのため、「引用しても大丈夫ですか?」とプロフィールで書いている作者さんもいます。

スクショ付き感想や表紙画像の扱いに注意

「最高だった…!」という思いから、思わず同人誌の表紙やイラストを撮ってSNSに載せたくなることもあるかもしれません。

しかし、スクショ・写真投稿は“転載”と受け取られる可能性があります。

・作品の一部を無断で載せない

・表紙も撮影許可がある場合のみに

・どうしても紹介したい場合は、作者に一言相談を

「これを見て!すごく素敵だった!」という気持ちを、紹介文や言葉だけで表現するのも立派な応援の形です。

感想を書くときの“ことば選び”の工夫

熱量が高い感想ほど、読み手としての愛が伝わります。

でも、ちょっとした言葉のニュアンスが、創作者の心に引っかかることも。

- 「〇〇っぽい」「△△のパクリみたい」は避ける

- 「こういう展開は苦手かも…」など否定的な表現は控える

- 感動した理由をポジティブに伝えるよう意識する

読んでくれたあなたの感想は、きっとその人にとって宝物になります。

だからこそ、ていねいでやさしい言葉を選ぶと、お互いに温かな気持ちになれます。

“好き”の気持ちが、誰かを支える

創作をしていると、「本当にこれでよかったのかな」「誰にも届かないかも」と不安になることも。

そんなとき、読み手からのひとことが、描き手にとって希望になります。

・リプライで伝える

・匿名でも想いを届ける

・自分の感動を言葉にする

どんなかたちでも、「ありがとう」や「好きです」の気持ちは、きっと伝わります。

“推しを応援する”って、やさしい魔法

読み手として守るべきマナーは、「大好きだからこそ、大切にする」という想いの表れ。

あなたのひとことが、作品の灯をそっと照らし、

その世界をもっともっと素敵に彩っていく──。

これからも、読者としての“やさしい魔法”を、どうか大切にしてくださいね。

まとめ|ハイキューの二次創作を安心して楽しむために

『ハイキュー!!』のキャラクターたちを思い浮かべながら描いたり、物語を紡いだりするのは、ファンにとってかけがえのない時間です。

だけどその一方で、「これって大丈夫かな?」「誰かを傷つけてしまっていないかな?」と不安になることもあるかもしれません。

だからこそ、安心して創作できる空間を作っていくために、今日ご紹介したマナーやルールが大切なのです。

描き手も読み手も、“気づかい”があるから楽しくなる

二次創作の世界は、原作という大きな軸を中心に、ファンたちの“好き”が花開く場所。

その花を美しく咲かせるには、水やりのような“ちょっとした気づかい”が欠かせません。

・創作前にガイドラインを調べる

・公開時に注意書きやタグをつける

・感想や引用は、ていねいな言葉で伝える

どれも簡単なことだけど、相手を想う気持ちがこもっているからこそ、創作活動がもっとあたたかくなります。

“ルール”は制限ではなく、自由への入り口

「ルールって面倒」「縛られる感じがしてイヤ」と思ってしまうことも、あるかもしれません。

でも、安心して描ける環境は、ルールがあるからこそ守られているという側面もあります。

好きなキャラを自由に描ける。自分だけの解釈を表現できる。

その自由を長く続けるために、ファン同士が支え合うルールは、宝物のような存在なんです。

誰かの“好き”を、大切にできる場所で

「私の描いた何々が誰かの心に届いたらうれしい」

「この作品、ほんとうに素敵だったと伝えたい」

その想いが交差する場所が、今の二次創作の世界。

時に意見が分かれたり、解釈の違いがあったりしても、“推しが好き”という根っこはきっと同じなんですよね。

だからこそ、自分の“好き”を守るだけじゃなく、誰かの“好き”にも敬意を払える、そんな創作空間であってほしいと願っています。

これからも、推しと一緒に物語を紡ごう

『ハイキュー!!』という作品が描いてきたのは、仲間との絆、努力の尊さ、そして“今この瞬間を全力で生きる”ことの大切さ。

その精神は、ファンが紡ぐ創作の中にも確かに息づいています。

描く人も、読む人も、すべてのハイキューファンが、作品への愛を自分らしく表現できる世界でありますように。

そして、今日もどこかで誰かが「この作品があってよかった」と思える、やさしい循環が続いていきますように。

あなたの“好き”は、誰かにとっての光になる──それは、創作の魔法です。

この記事のまとめ

- 『ハイキュー!!』の二次創作活動で気をつけたい基本のマナーがわかる

- SNS・pixiv・同人イベントで安心して楽しむためのルールを丁寧に紹介

- 描く人・読む人どちらも“好き”を大切にできる優しいガイドライン

コメント