『ハイキュー!!』は多くのファンに愛されるスポーツアニメ・漫画であり、二次創作も盛んに行われています。

ただし、楽しく創作活動を続けるには、守るべきマナーやルールがあることも知っておく必要があります。

この記事では、ハイキューの二次創作を安心して楽しむために知っておきたい基本的なマナーと、公式・ファンの間で意識されているルールを丁寧に解説します。

この記事を読むとわかること

- 『ハイキュー!!』の二次創作に必要な基本ルールとマナーの全体像

- イラストや小説を描く際に気をつけたい公開方法やキャラ配慮のコツ

- 読む側の立場で知っておきたいSNS・タグ利用・感想マナーの大切さ

- 創作活動を無理せず続けるための心の整え方とプレッシャーへの向き合い方

- ハイキューの二次創作をもっと楽しくする、描く人・読む人の優しさの循環

ハイキュー二次創作の基本ルールとは?

『ハイキュー!!』のキャラクターたちをもっと描きたい、彼らの“その後”を想像してみたい──そんな気持ちから二次創作の世界に飛び込むファンはたくさんいます。

でも、ふと「これってやってもいいのかな?」と不安になる瞬間、ありませんか?

この記事では、ハイキューの二次創作を安心して楽しむために、まず最初に押さえておきたい“基本のルール”を、やさしく、わかりやすくご紹介します。

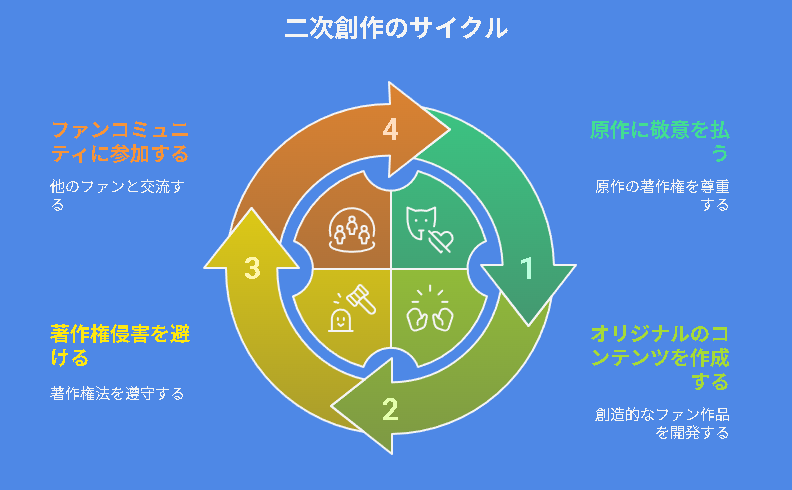

「二次創作ってどこまでOK?」まずはその定義から

二次創作とは、原作のキャラクターや世界観を使って、ファンがオリジナルのストーリーやイラスト、漫画、小説などを生み出す活動です。

『ハイキュー!!』でいえば、日向や影山たちの青春の続きや、原作では描かれなかった日常シーンを想像して描く──それがまさに二次創作です。

ただし、ここで大事なのが「原作があってこその創作」という意識。

つまり、創作する人も、読む人も、作品を生んだ原作とその作者への敬意をもって関わることが前提になります。

ハイキューの公式スタンスは“黙認”がベース

『ハイキュー!!』を出版している集英社は、現時点ではファンによる二次創作について「非営利かつ良識的な範囲であれば黙認」という姿勢を取っているとされています。

「黙認ってことはやってもいいんだ」と思われがちですが、それは「今は厳しく取り締まっていない」という意味。

許可を得ているわけではない、という点をしっかり心に留めておきたいですね。

“黙認”と“公認”はまったく違う

ここ、ちょっとややこしいけれど、とても大切なポイント。

“公認”は「公式が認めている」、でも“黙認”は「今のところ見逃してくれている」だけです。

だから、「トレース(下絵を写す行為)」や「そのままのセリフの使用」、「公式イラストを使ったグッズ制作」などは著作権侵害のリスクが高く、絶対に避けたい行為です。

「バレなきゃいい」ではなく、“好きだからこそ守る”──それがファンとしての誇りあるマナーです。

イベント・同人活動にもルールがある

「よし!描いたからイベントで頒布(はんぷ)してみようかな」と思ったときも、ちょっと待って。

コミックマーケットやオンリーイベントなどでは、それぞれジャンルごとのガイドラインがあります。

たとえば、

- 18歳未満閲覧禁止の作品にはゾーニング(年齢制限)をしっかり設ける

- サークルカットやPOPに公式画像を使わない

- イベント主催側の規約を事前に確認し、従う

など、「描くだけじゃない」マナーもたくさんあるのです。

「描きたい!」気持ちを大切にするために

「ハイキュー!!が大好き!」「自分の想いをカタチにしたい!」──その気持ちは、誰にとっても宝物です。

でも、その想いをちゃんと届けるためには、描く前にちょっとだけ立ち止まって、ルールを知ることが必要なんです。

そうすることで、あなたの作品はもっと誇りを持って発信できるようになります。

そして、安心して読んでくれる人が増えて、あなたの“好き”が、きっともっと広がっていきますよ。

次の章では、「描く人が守りたいマナー」について、具体的なシチュエーションとともにお伝えしていきます。

「失敗しないためのポイント」や「読み手への思いやり」など、描き始める前に知っておくと安心な情報をたっぷりお届けします。

描く人が守りたいマナー

「描きたい!」という気持ちは、創作の第一歩。でも、その気持ちを“誰かにちゃんと届ける”ためには、やっぱりマナーが大事です。

ちょっとした思いやりや気づかいで、作品を見てくれる人にも、自分にも優しい創作時間が生まれます。

ここでは、ハイキューの二次創作を描くときに気をつけたい基本的なマナーを、やさしく、楽しくご紹介します。

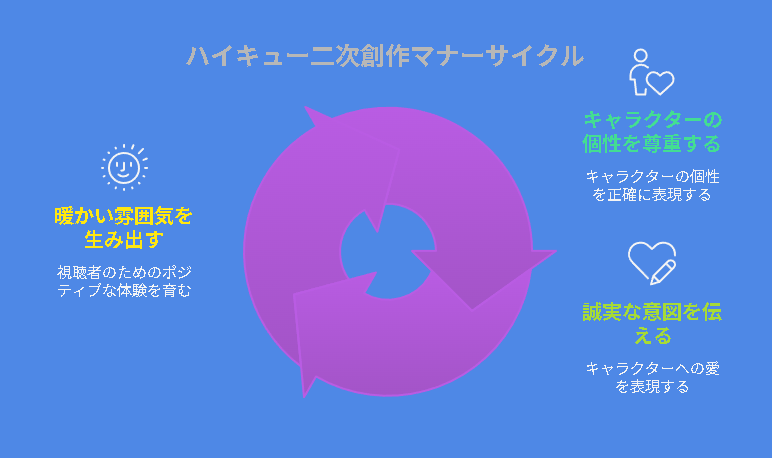

キャラクターのイメージを大切にする

『ハイキュー!!』のキャラたちは、それぞれにしっかりした個性と魅力がありますよね。

日向しょうようは元気でまっすぐ、影山とびおはちょっと不器用だけど誠実、月島けいは皮肉屋だけど繊細──そんな彼らの「らしさ」を大切にすることが、まずは大前提。

もちろん、パロディやギャグ、性格をちょっぴり変えた描き方も二次創作の醍醐味ですが、そこに「このキャラが好き」という気持ちが込められているかが重要なんです。

見る人に「キャラを大事にしているな」と伝われば、それだけで作品の雰囲気があたたかくなります。

公開範囲や年齢制限への配慮

ちょっとセンシティブなネタやカップリング表現を描きたいとき、配慮が必要なのは“どこにどう出すか”です。

SNSで全体公開するなら、「閲覧注意」のマークや、センシティブコンテンツの設定を。

pixivなら「年齢制限あり」「カップリング表記」など、見る側に選択の余地を与えることが大切です。

“何を描くか”以上に、“どう見せるか”がマナー。

読者が安心して楽しめるような工夫は、描き手にとっての信頼にもつながります。

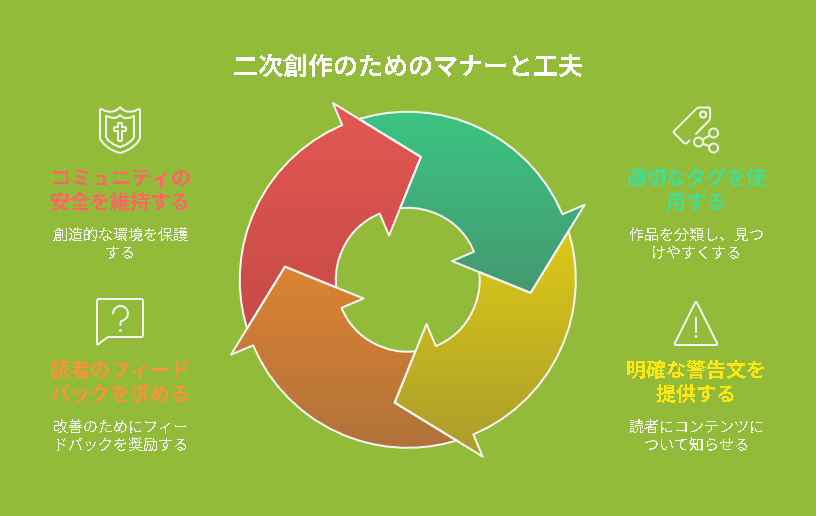

公開時の注意文やタグで誤解を防ぐ

自分が描いたイラストや漫画を投稿する際、「これは二次創作です」「非公式ファンアートです」と一言添えるだけで、受け手の安心感はぐんと高まります。

また、ハッシュタグでの分類(#HQ二次創作、#夢向けなど)も忘れずに。

小さな表示が、見る人の気持ちを守ってくれる──それがネット時代の優しさですね。

創作は“自由”だからこそ“責任”がある

「二次創作って自由でしょ?」というのは半分正解、半分注意が必要です。

自由だからこそ、好き勝手やっていいわけではなく、「この作品が好き」という共通の土台を壊さないための配慮ある自由が大切なのです。

たとえば、以下のような注意点を持つと安心です。

- 原作や公式設定への敬意を忘れない

- 著作権や公序良俗への理解をもつ

- トレースや無断転載をしない

描き手としての“信頼感”は、こうした丁寧な姿勢から生まれます。

描く楽しさを守るには“疲れすぎない”ことも大切

最後に、とっても大事なことをひとつ。

創作をしていると、「もっと見てもらいたい」「反応がほしい」と思う気持ちが強くなりすぎて、ちょっぴり疲れてしまうこともあります。

そんな時は、「描きたいから描いている」という最初の気持ちを思い出してみてください。

マナーを守りながら、でも無理をせず、自分のペースで創作すること。

それが、長く楽しく続けるいちばんのコツなんです。

次は「読む人のマナー」について。

「受け取る側のやさしさ」も、創作文化をあたたかくしてくれる大切なピースです。

読む側にもある配慮とリテラシー

二次創作の世界は、描き手だけでは成り立ちません。

その作品を「読む」「見る」「共有する」受け手の存在があってこそ、創作の喜びはさらに大きく広がります。

でも、受け手だからといって、何でも自由にしていいわけではありません。

今回は、読む側としての「やさしさ」と「マナー」、そして創作を応援するためのリテラシーについてご紹介します。

創作と公式はちがう、という理解

まず大前提として、二次創作は「ファンによる非公式な表現」です。

原作に対する愛情から生まれたものではありますが、あくまでも作者本人が作ったものではありません。

だから、「このキャラはこんな性格じゃない」「そんな展開ありえない」など、原作との違いに対する過度なツッコミは、創作の楽しさを削いでしまうこともあります。

「こんな表現もあるんだな」と受け入れる余裕が、読み手としての素敵な姿勢です。

ネタバレやカプ要素に注意を向けよう

二次創作の中には、原作の展開をもとにしたネタバレや、恋愛的な表現(カップリング)を含む作品もあります。

これらの作品には、タグや注意文であらかじめ案内されていることが多いので、きちんと確認してから読み進めましょう。

「読んだ後にモヤモヤした」と感じることがないよう、自分の好みや苦手な表現を知ることも大切です。

そして、苦手なものを見かけたときには、そっとページを閉じる。それだけで十分なのです。

コメントや感想の“やさしさ”が創作を支える

読んだ作品が素敵だったとき、「ありがとう」や「かわいかった!」という気持ちを伝えるのは、とても良いことです。

ただし、コメントを書くときは、相手が人間であることを忘れないようにしたいですね。

以下のようなポイントを意識すると、やさしくあたたかい感想になります。

- 作品を褒める言葉を中心に

- アドバイスよりも共感を大切に

- 返信を強制しない、感謝の一言で充分

短くても心からの「ありがとう」は創作者にとって宝物です。

そして、誰かの創作を応援することは、じつは未来の自分の創作へのエールにもなるのです。

「転載」「スクショ共有」は慎重に

「このイラストかわいい!みんなにも見てほしい!」──そんな気持ちはとても自然なこと。

でも、無断で画像をスクショしてSNSにアップしたり、イラストや小説の全文を転載するのは絶対にNG。

作者が決めた公開範囲や場所を尊重し、「いいな」と思ったらリンクを紹介したり、シェアボタンを使って広めるのがマナーです。

「感謝の気持ちを形にしたい」なら、ルールの中で、できる形で応援していきましょう。

読み手としての責任と自由

作品を読むこと、感じること、楽しむこと──これらは読み手に与えられた自由です。

でも、その自由には、やっぱりちょっとだけやさしさという責任が必要です。

作者も読者も、「好き」をきっかけにこの場所に集まっているのですから、お互いに心地よくいられる空気を作ることが、何より大切なのです。

次は、SNSや投稿サイトで気をつけたいポイントに進みます。

創作を広めるにも、見るにも欠かせない場だからこそ、知っておきたいルールがたくさんあります。

SNSや投稿サイトでの注意点

今や、創作活動においてSNSや投稿サイトは欠かせない存在。

イラストをシェアしたり、小説を公開したり、感想をもらったり──ハイキューのファンたちが集まるあたたかい場所でもあります。

でも、“見せ方”に少し気を配るだけで、もっとやさしい世界になるって知っていましたか?

ここでは、SNSや投稿サイトで二次創作を楽しむための、ちょっとしたマナーと工夫をお伝えします。

タグや注意書きの使い方でトラブルを防ぐ

まず大事なのが「タグ」と「警告文」。

タグは、同じジャンルの作品を探してもらいやすくなる便利なツールですが、“見る人への配慮”にもなるんです。

たとえば、

- #HQ二次創作(作品全般)

- #腐向け(ボーイズラブ要素)

- #夢小説(読者との恋愛を想定)

- #年齢制限あり(センシティブ表現)

このように明確なタグをつけることで、「こういう作品なんだ」と受け手に伝わりやすくなります。

さらに、投稿時の文章で「これは非公式の二次創作です」「特定のカップリング要素を含みます」などの注意書きを添えておくと、読者にとって安心して読み進められる作品になります。

公式タグとの混在を避ける工夫

X(旧Twitter)やInstagramで作品を投稿する際、公式ハッシュタグを使わないというのも大事なマナーです。

たとえば「#ハイキュー」「#ハイキューアニメ」などの公式系タグは、原作の最新情報を追っている人や新規ファンが多く利用しています。

そこに二次創作(特にカップリング要素の強いものや夢向け作品)が紛れ込むと、「突然びっくりした」「求めてない情報が出てきた」と、戸惑う人も。

そうならないために、二次創作はなるべく独立したタグで運用するのがおすすめです。

スクショ・リポスト・保存のときはひと声かけよう

「このイラスト好きだから、保存してもいいかな?」

「ストーリー最高!シェアしたい!」──そんな時こそ、“ひと声”の思いやりが大切です。

作者さんによっては「保存・拡散OK」な人もいますが、「作品は自分のアカウントだけで管理したい」という考えの人もいます。

特にInstagramやXでのスクショ再投稿(いわゆる無断転載)は、知らずにやってしまうと失礼になってしまうことも。

「保存してもいいですか?」「引用リポストしても大丈夫ですか?」とコメントするだけで、作者さんの安心感がまったく違います。

コメントや“いいね”にも思いやりを

SNSでは、感想や反応を気軽に届けられるのが魅力。

「素敵でした」「もっと読みたい」──その一言が、創作者の次のモチベーションにつながることも。

でも、たまに見かけるのが、

- 「次の話まだですか?」

- 「このキャラはこうじゃないと思います」

といった、少し強すぎる言葉たち。

受け手の感想は自由ですが、送り方に思いやりがあるかどうかで、印象も作品への影響も大きく変わります。

SNSと創作とのちょうどいい距離感

SNSは便利で楽しい場所ですが、ときどき「反応がないと不安になる」「炎上が怖くて投稿できない」と感じる人もいます。

描き手にとっても、読み手にとっても、“無理しないこと”がSNSとの上手な付き合い方です。

リアクションがなくても、それは「忙しかった」だけかもしれません。

逆に、反応があっても、自分のペースで楽しむことを忘れないでくださいね。

次は「創作が苦しくならないために」についてご紹介します。

楽しいはずの創作がいつのまにかプレッシャーになる前に、大切なヒントをお届けします。

ハイキュー 二次創作 マナー ルールのまとめ

『ハイキュー!!』の二次創作は、たくさんのファンの「好き」が詰まったあたたかい場所。

でも、だからこそ、ほんの少しの思いやりとルールへの理解が、その場をもっと素敵にしてくれます。

ここでは、これまでお話ししてきた内容をぎゅっとまとめて、二次創作を楽しむための「やさしい約束」として振り返ってみましょう。

マナーを知れば、創作はもっと自由になる

「ルール」と聞くと、何だか窮屈に感じるかもしれません。

でも実は、最低限のマナーがあるからこそ、安心して思いきり創作できるのです。

・原作や作者への敬意を忘れないこと

・SNSや投稿サイトではタグや注意書きで配慮すること

・公式タグとのすみ分け、無断転載はしない

こうしたルールを知っておくことで、トラブルを防ぎ、描く側も読む側も心地よくいられます。

マナーは“縛るもの”ではなく、“自由を守るための土台”なんですね。

描く人にも、読む人にも、やさしさを

創作には、いろんな形があります。

かっこよく描けた日もあれば、なんだかうまくいかない日もある。

それでも、自分の手で何かを生み出そうとすること、そのすべてがすばらしいです。

読む側も、その「ひとつの作品」に込められた想いを、やさしく受け取ってあげてください。

そして、感謝や共感の気持ちを、できればほんの一言で伝えてみてください。

それが、創作者にとっての大きな励ましになります。

ハイキューの世界を、もっと愛していけるように

『ハイキュー!!』は、仲間を信じ、支え合い、全力を出し切る姿が描かれた熱い作品です。

その精神は、きっとファンの創作活動にも流れています。

二次創作も、「みんなで楽しもう」「好きな気持ちを共有しよう」という気持ちの延長。

だからこそ、お互いを思いやる心があれば、どこまでも素敵な場所になります。

ハイキューのキャラたちのように、ルールを守りながら、時に迷って、時に支え合って──

私たちもまた、創作という“チームプレイ”を楽しんでいけたらいいですね。

今日もどこかで、新しい作品が生まれています。

そのすべてが、大切な“好き”のかたちです。

この記事のまとめ

- ハイキューの二次創作は非公式だからこそマナーが大切

- 描く側はキャラの魅力を守りながら自由に表現できる

- 読む側もタグや注意書きをしっかり確認することが基本

- SNSでは公式タグとの区別や無断転載を避ける配慮が必要

- 創作活動は「楽しい」を忘れず、自分のペースで続けていくことが大切

コメント